陶瓷基复合材料双轴原位表征技术

陶瓷基复合材料(颁惭颁)的双轴原位表征是揭示其在复杂应力状态下损伤演化机制的关键技术,尤其适用于航空航天、核工程等高低温湿度环境下的结构可靠性评估。以下从技术体系、核心方法、挑战及前沿进展等方面进行系统阐述:

一、双轴原位表征的核心技术体系

多尺度加载与观测集成

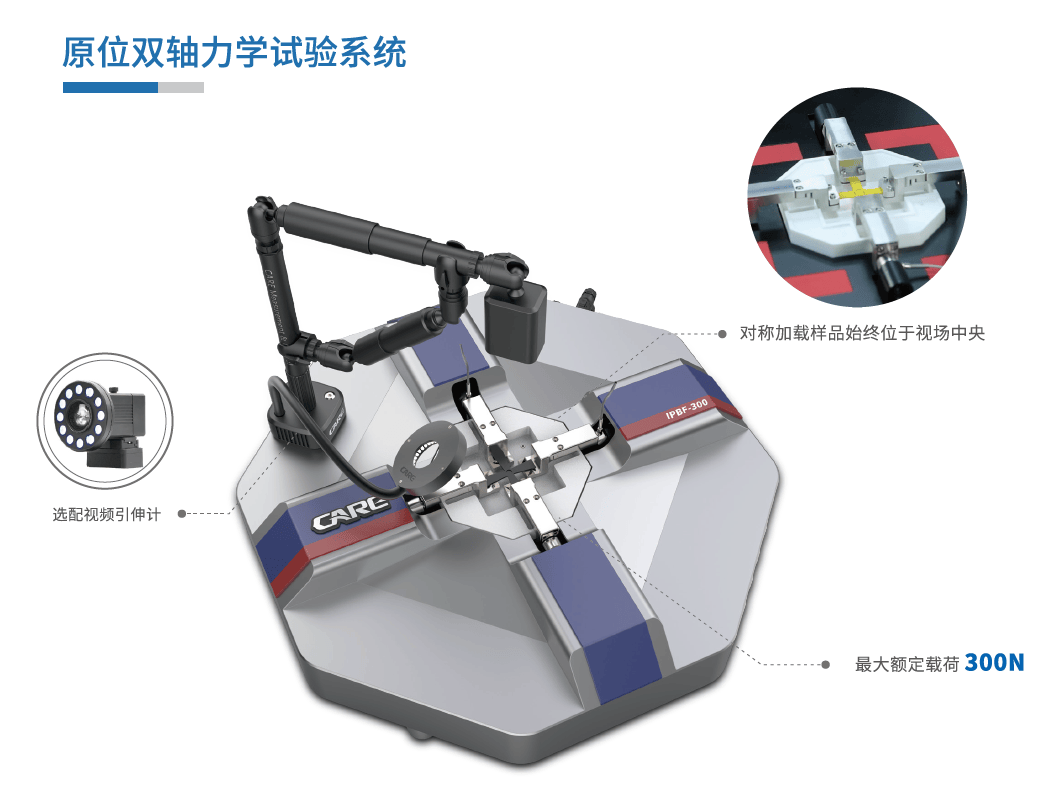

双轴原位测试需将力学加载装置与高分辨率表征技术深度耦合,实现从宏观应力 - 应变响应到微观结构演化的全链条观测。例如,天津大学开发的原位双轴疲劳试验系统可同时施加比例 / 非比例双轴载荷,并与 SEM、TEM 等联用,实时捕捉裂纹萌生与扩展。吉林大学设计的准静态原位双轴拉伸装置,通过微型化加载模块与 SEM 集成,可在真空环境下实现 ±30° 双轴倾转与拉伸同步测试,位移分辨率达纳米级。

典型加载路径设计

比例加载:如 1:1 双轴拉伸用于模拟平板结构的等轴应力状态,常用于评估纤维编织复合材料的各向异性响应。

非比例加载:通过不同相位差的循环载荷模拟复杂工况,例如西南交通大学在 C/SiC 复合材料中研究热力氧多场耦合下的裂纹偏转机制时,采用伺服电机 + 滚珠丝杠实现高温(1200℃)与双轴拉伸的动态协同加载。

冲击 / 循环加载:针对飞行器部件的抗疲劳需求,凯尔测控开发的双轴测试仪可模拟热机械疲劳与机械冲击叠加效应,通过高速摄像观测焊点裂纹萌生过程。

二、关键表征方法与技术突破

(一)微观结构动态观测技术

电子显微术原位测试

SEM 原位拉伸:将小型加载台集成至 SEM 腔体内,可直接观测 SiC_f/SiC 复合材料在拉伸载荷下的基体裂纹分布、裂纹张开位移(COD)及纤维断裂规律。例如,Chateau 团队通过 SEM 原位技术量化了 mini-SiC_f/SiC 的裂纹萌生概率,并建立了损伤演化概率模型。

TEM 原子级观测:基于压电陶瓷驱动的 TEM 双轴倾转样品杆,可在原子尺度下研究纳米材料的位错运动与界面反应。例如,通过 TEM 原位拉伸观测纳米线在双轴应力下的堆垛层错演化,揭示了应变率对塑性变形机制的影响。

同步辐射 X 射线成像

利用同步辐射光源的高穿透性,可实现 CMC 内部三维结构的无损观测。西南交通大学采用卤素灯加热与同步辐射 CT 结合,在 1200℃下对 C/SiC 复合材料进行原位拉伸,发现热残余应力导致基体初始裂纹密度增加,而高温环境可缓解界面脱粘。同步辐射 XRD 还可量化晶格应变分布,例如在双轴压缩下三维机织 C/C 复合材料的织构演化规律。

(二)全场应变与损伤量化

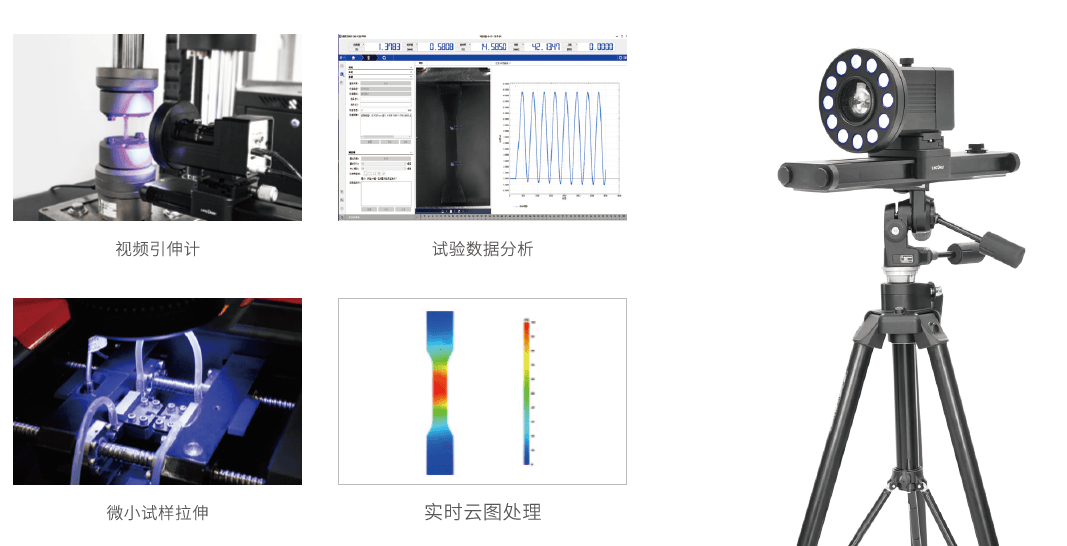

数字图像相关(顿滨颁)技术

通过表面散斑追踪实现全场应变测量,精度可达 0.01%。例如,在 SiC_f/SiC 复合材料弯曲测试中,DIC 可捕捉基体开裂前的应变集中区域,并结合声发射信号定位损伤源。吉林大学将 DIC 与 SEM 联用,在双轴拉伸下同步获取宏观应变场与微观裂纹扩展路径,为界面性能评估提供数据支撑。

声发射与电阻监测

声发射(AE):通过传感器阵列定位损伤事件,区分基体开裂、纤维断裂等不同失效模式。例如,在高温双轴疲劳测试中,AE 信号可实时反映 V 型缺口 SiC_f/SiC 复合材料的裂纹扩展速率。

电阻法:利用纤维 / 基体导电性差异,通过电阻变化量化裂纹密度。日本学者在 800℃疲劳测试中,结合电阻监测与 SEM 观测,发现高温下裂纹更倾向沿纤维 - 界面扩展。

叁、高低温湿度环境下的测试挑战与解决方案

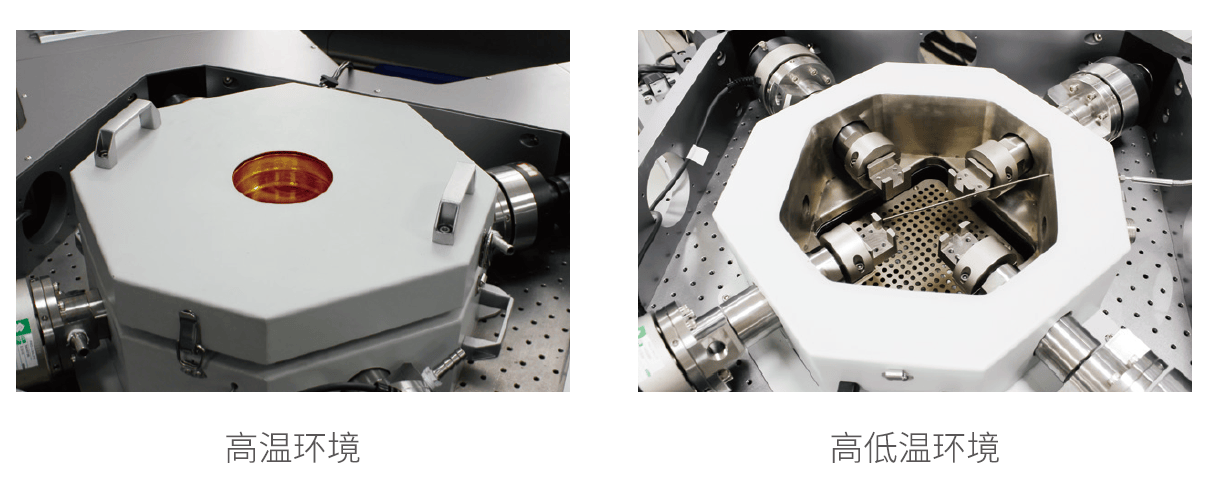

高温环境兼容性

真空与高温矛盾:SEM 原位测试需真空环境,但高温加载易导致试样氧化。解决方案包括:采用惰性气体腔室(如氩气保护)、开发耐高温涂层(如 SiC/Si_3N_4 复合涂层)。

温度梯度控制:西南交通大学设计的卤素灯加热系统,通过接触式热电偶与红外测温结合,将 1200℃测试时的温度波动控制在 ±5℃以内。

多物理场耦合效应

实际服役中 CMC 常承受热力氧多场耦合作用。例如,高超音速飞行器前缘材料需同时承受气动加热(>1600℃)与双轴拉伸载荷。针对此类工况,哈尔滨工业大学构建了高温火焰烧蚀 - 双轴拉伸耦合测试平台,通过水卡量热计实时监测热流密度,并结合 DIC 分析热 - 机械协同作用下的应变场分布。

数据处理与分析瓶颈

原位测试产生的海量数据需高效处理。前沿方法包括:

机器学习辅助分析:采用变分自编码器(VAE)处理同步辐射 SAXS 数据,提取微观结构特征并生成预测模型,误差控制在 5-10%。西北大学开发的 DeepONet 框架,可基于稀疏原位实验数据逆设计具有特定非线性力学行为的 CMC 微观结构。

多模态数据融合:将 SEM 图像、DIC 应变场与 AE 信号进行时空对齐,构建损伤演化的四维数据库(空间 + 时间 + 力学 + 结构),为多尺度建模提供依据。

四、前沿进展与未来方向

新型检测技术突破

太赫兹时域光谱(THz-TDS):通过反射式 THz 系统与多特征加权融合成像,可定量评估 CMC 内部孔隙、分层等缺陷。例如,对 96% 氧化铝陶瓷的测试表明,THz 成像能清晰识别 0.1mm 级点状缺陷,并重构三维形貌。

中子衍射技术:利用中子对轻元素的高穿透性,可表征 C/SiC 复合材料内部纤维 - 基体界面应力分布,尤其适用于厚壁构件的非破坏性评估。

标准化与工程应用

国际标准化组织(ISO)正推进相关测试规范,如 ISO/DIS 14574 规定了 CMC 在高温环境下的拉伸测试方法,涵盖单向、双向及多向增强材料。国内在双环法等轴弯曲测试领域已建立标准(如《精细陶瓷室温等双轴弯曲强度试验方法》),为 CMC 的质量控制提供了依据。

智能表征系统开发

未来研究将聚焦于闭环反馈式原位测试系统,例如结合数字孪生技术,实时更新材料本构模型并指导加载路径优化。此外,可穿戴式传感器与无线数据传输技术的引入,有望实现复杂构件在役状态下的双轴应力实时监测。

五、典型应用场景

航空发动机热端部件

对 SiC_f/SiC 涡轮叶片进行双轴疲劳测试,结合 SEM 原位观测,可明确涂层失效与基体裂纹的相互作用机制,为寿命预测提供关键参数。

核反应堆包壳材料

通过模拟高温(800℃)与辐照环境下的双轴加载,研究 C/SiC 复合材料的肿胀行为与界面脱粘规律,支撑第四代核反应堆的结构设计。

芯片封装可靠性评估

双轴测试仪可模拟热膨胀 mismatch 导致的封装翘曲,通过显微摄像头观测焊点裂纹萌生,优化封装材料的热机械性能。

总结

陶瓷基复合材料的双轴原位表征是连接材料微观结构与宏观力学性能的桥梁,其技术发展依赖于跨学科创新与工程化应用的深度融合。未来需进一步突破高温多场耦合测试、智能化数据分析等瓶颈,推动 CMC 在高低温湿度环境下的高效应用。

版权所有 © 2025 麻花星空影视传媒制作公司 技术支持: GoogleSitemap